项目背后的能源革新之路

导语

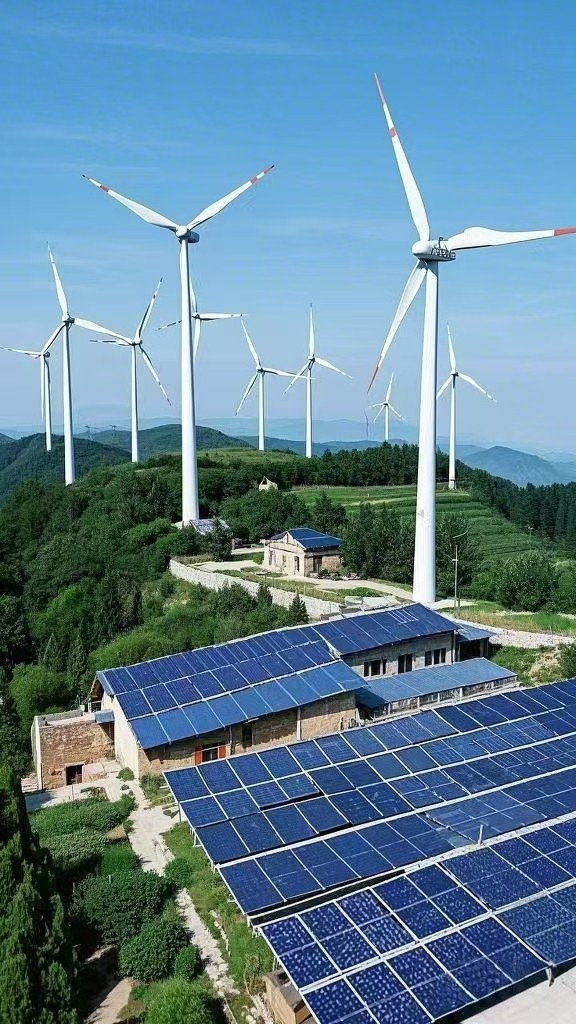

“风电、光电发电量全国领先,但每年仍有数百亿千瓦时清洁能源因消纳难题被白白浪费。”这一痛点如何破解?新疆哈密市某乡村的创新实践给出答案:通过绿电制“绿氨”,将弃风弃光转化为高附加值能源载体,不仅点亮乡村经济,更助力国家“双碳”目标。近日,由大学生团队主导的“风光氨聚力乡村焕新程,三结义驱动未来能源梦”项目,以“绿氨”为纽带,探索出一条能源转型与乡村振兴协同发展的新路径。

主体

1. 痛点:被“丢弃”的绿色能源

数据显示,2024年我国弃风弃光总量达347亿千瓦时,相当于一个中型城市全年用电量。尤其在新疆、甘肃等风光资源富集区,受限于电网调峰能力与储能技术瓶颈,大量清洁能源被迫“沉睡”。如何将这些能源“变废为宝”?“绿氨”成为关键突破口。

2. 创新:绿电制氨,点“风”成金

项目团队提出“风光互补制氢—绿氨合成—多场景应用”一体化模式:

技术路径:利用弃风弃电驱动电解水制氢,再通过哈伯法合成绿氨,全程碳排放趋近于零。

经济价值:1吨绿氨可替代1.5吨传统灰氨(煤制氨),减少3吨二氧化碳排放;绿氨作为储能介质,还可用于农业化肥、工业燃料及氢能运输,市场潜力巨大。

乡村实践:在哈密试点乡村,团队联合当地合作社建设分布式风光电站,年消纳弃电1.2亿千瓦时,年产绿氨3万吨,带动200余户农民人均增收超万元。

3. 协同:能源转型与乡村振兴“双赢”

项目创新性地将能源设施与乡村基建融合:

就业带动:绿氨工厂为村民提供运维、物流等岗位,并培训“新能源技工”56名;

生态增益:绿氨替代柴油农机燃料,减少乡村空气污染;

产业延伸:绿氨反哺农业,降低化肥成本30%,助力绿色种植。

4. 政策与科技双轮驱动

新疆维吾尔自治区能源局相关负责人表示,该项目已纳入自治区“绿色能源+乡村振兴”示范工程,未来计划推广至南疆四地州。团队自主研发的“风光功率预测电解槽柔性调控”系统,将绿电利用率提升至92%,获国家发明专利授权。

背景与展望

全球能源署报告显示,绿氨市场规模预计2030年突破千亿美元。我国《“十四五”现代能源体系规划》明确提出“推动绿氢、绿氨在工业、交通领域应用”。“风光氨聚力”项目不仅破解了弃电难题,更以“绿氨”为支点,撬动乡村产业升级。正如项目负责人所言:“我们不仅要让风光资源‘发得出电’,更要让它们‘用得好、留得住、富了民’。”

结尾

从戈壁滩上的“弃风弃光”到田野间的“绿氨生金”,这一创新实践生动诠释了“新质生产力”的内涵。未来,随着全国一体化绿氢走廊建设加速,“风光氨”模式或将成为我国能源转型与乡村振兴协同发展的标杆样本。